LA QUESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Lorsque nous nous penchons sur les discussions autour de la sobriété numérique, nous pouvons constater que les problématiques liées à ce sujet soulèvent des questions plus larges sur les problèmes environnementaux auxquels nous faisons face aujourd’hui.

Dans les années 1960 et 1970, une pensée “écologiste” a commencé à émerger en réponse à des préoccupations concernant la pollution (et son impact sur notre santé), la perte de biodiversité et les changements climatiques, ces derniers devenant de plus en plus importants.

Afin de mieux comprendre la controverse, il faut alors s’intéresser dans un premier temps à l’évolution de la question environnementale, notamment depuis les dernières décennies. Pour cela, retraçons un historique non-exhaustif des grandes décisions concernant l’environnement et le développement durable qui ont été prises à l’échelle mondiale lors des dernières décennies.

1972

Conférence de Stockholm sur l’environnement humain

En 1972, une réunion internationale de gouvernements et d’organisations intergouvernementales s’est tenue à Stockholm pendant deux semaines. Cette conférence a été organisée par les Nations unies (l’ONU) pour réfléchir autour de ces préoccupations environnementales dans l’optique d’élaborer des politiques internationales pour résoudre ces problèmes. Cette première conférence internationale sur l’environnement permet d’établir les fondations de la pensée écologiste. En effet, cette conférence a permis de commencer à sensibiliser l’opinion publique aux problèmes environnementaux.

La Conférence a abouti à la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain, qui souligne que “l’homme a le droit fondamental à une vie saine et productive” et que “la protection de l’environnement est une responsabilité commune”. Enfin, cette conférence a également débouché sur la création du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

1987

Publication de la Commission Brundtland sur le développement durable

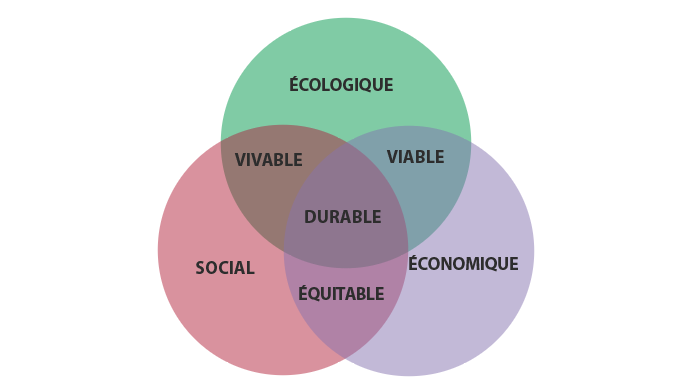

Même si cette commission mondiale sur l’environnement a été créée en 1983 par l’ONU, le rapport intitulé “Notre avenir à tous” n’a été publié qu’en 1987. L’objectif de la commission était de définir plus en détail le développement durable et les objectifs associés à cette idée. Le concept de développement durable a rapidement pris en popularité, ce dernier apportant une base solide sur la gestion de l’environnement en prenant en compte l’économie et le développement social. Le développement durable a été défini comme “un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». Le développement durable préconise donc une expansion économique équilibrée avec une protection de l’environnement et une justice sociale.

Source image : Site des Pyrénées-Orientales

1992

Convention de Rio sur le développement durable

Pour aller plus loin par rapport à ce qui a été fait dans le cadre de la commission Brundtland, l’ONU a organisé une autre conférence qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992 : le Sommet de la Terre. Lors de ce Sommet, deux conventions ont été adoptées sur les changements climatiques et sur la biodiversité. Ces conventions, entrées en vigueur l’année suivante, ont été adoptées dans un but de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre sans pour autant prendre des décisions trop “radicales” bloquant les activités économiques. Pour cela, la convention sur le changement climatique a établi des objectifs communs dans l’optique de trouver des solutions pour réduire nos émissions. Tandis que la convention sur la diversité biologique a imposé certaines mesures concernant la conservation de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles.

Enfin, la Conférence de Rio a abouti à l’adoption de l’Agenda 21, un plan d’action complet pour le développement durable couvrant des domaines comme l’énergie, les transports ou encore l’agriculture.

2000

Objectifs du millénaire pour le développement

Toujours dans cette optique de développement durable, les Nations unies adoptent au début des années 2000 un plan intitulé “Les Objectifs du millénaire pour le développement” (OMD). Ce plan, décomposé en huit objectifs, vise à préserver l’environnement sans pour autant négliger des problématiques telles que la pauvreté, la santé ou encore l’éducation. Ces objectifs ont donc été adoptés par les Nations unies dans l’objectif de faire face à une mondialisation croissante qui a modifié les conditions de vie de millions de personnes dans le monde. Ces huit objectifs devaient être atteints en 2015, mais l’état actuel de la planète peut remettre en question l’efficacité de ce plan d’action.

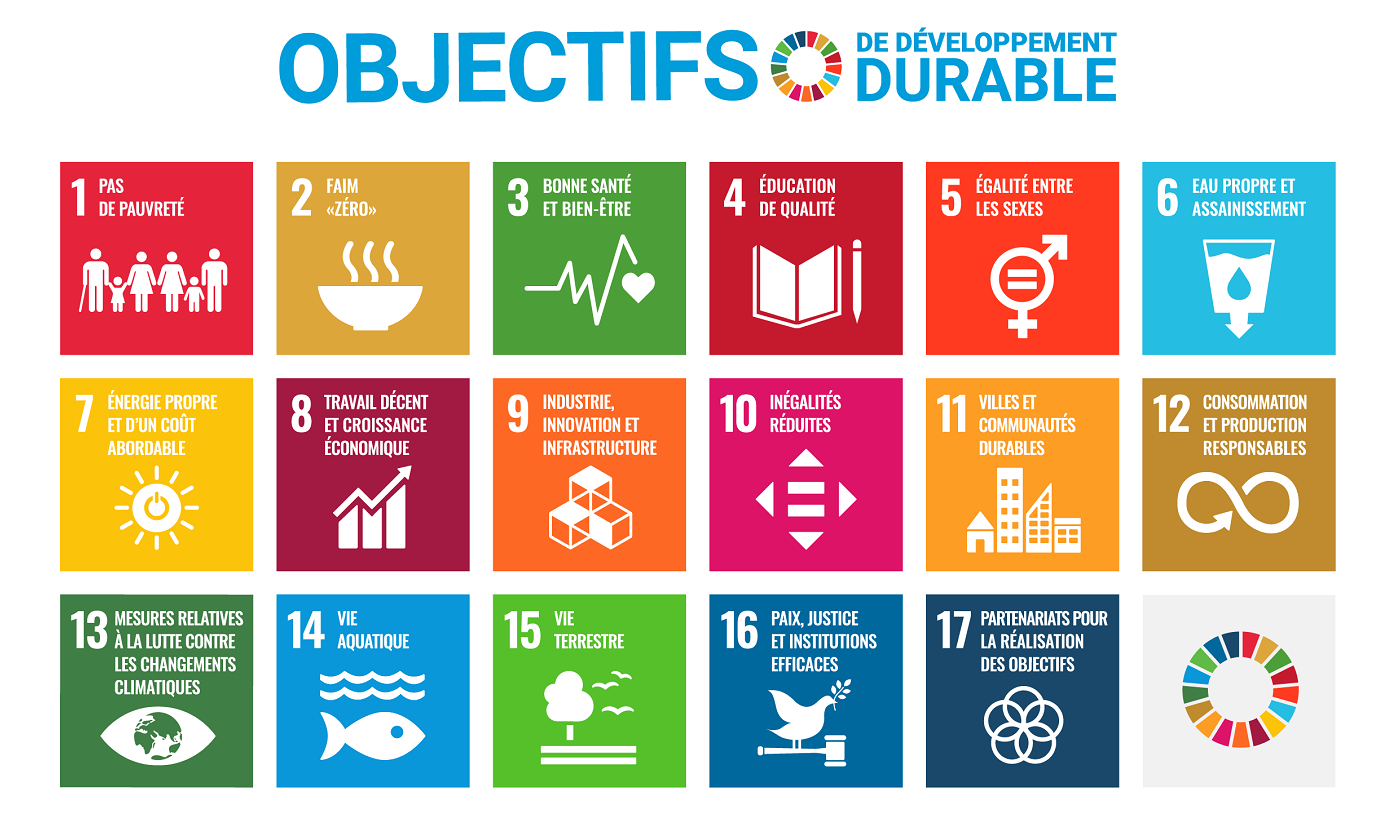

Cependant, ces objectifs ont considérablement aidé une partie des pays en développement sur des problèmes comme la faim, les maladies, l’eau potable ou encore l’analphabétisme. Cette idée d’une aide particulière pour les pays en développement mènera au remplacement des OMD par les Objectifs de développement durable (ODD) en 2015.

Source image : UNICEF

2015

Accords de Paris et adoption des ODD

Pendant la Conférence des Nations unies sur le changement climatique à Paris en 2015, 196 pays ont adopté un accord international sur le changement climatique. La mesure principale de l’accord est de limiter l’augmentation de la température mondiale à 2°C (voire 1,5°C sur le long terme). Pour cela, cet accord a mis en place tout un cadre encourageant les différents pays à adopter des mesures pour réduire les émissions de gaz. Toujours dans cette logique de développement durable, les pays les plus développés se sont engagés à financer le développement plus “vert” des pays émergents n’ayant pas les moyens de s’adapter au changement climatique. Cet accord est encore aujourd’hui considéré comme un “modèle” pour son inclusion des pays moins développés dans la lutte pour l’environnement.

L’Agenda 2030, quant à lui, est un plan d’action mondial créé par les Nations unies en 2015 pour lutter contre les problèmes évoqués précédemment. Ce plan est divisé en 17 objectifs de développement durable (ODD) qui couvrent à la fois l’environnement mais aussi la santé, l’économie, l’éducation ou encore la justice. Cet agenda a pour ambition de transformer notre monde en un endroit plus durable et inclusif d’ici 2030 en encourageant la coopération des gouvernements, des entreprises et des citoyens du monde entier dans ce projet.

2020

Plan d’action pour la diversité

Lors du début d’année 2020, une évaluation globale de l’efficacité des actions relatives à l’environnement et la biodiversité a été menée. Les résultats de l’évaluation ont montré que les objectifs pour un monde durable et inclusif énoncés par les précédents plans d’action n’ont pas été atteints.

Plus tard, en octobre 2020, les Nations unies ont réfléchi à un angle d’attaque différent pour la prochaine décennie au sein du Cadre mondial pour la biodiversité post-2020. Ce plan se concentre davantage sur la préservation de la biodiversité et sur la protection d’espèces sans pour autant exclure les dimensions économiques et sociales des autres plans d’action.

Ce dernier plan d’action pour la diversité incite tous les pays à s’investir pour avancer considérablement sur la question d’ici 2030. Cependant, face aux problématiques qui ont marqué ce début d’année 2023, il est possible de remettre en question notre capacité à atteindre des objectifs de développement durable.

A l’instar des plans d’actions évoqués ci-dessus, la question de la sobriété en France a rapidement été freinée par des logiques économiques et sociales de différentes natures. Le monde se retrouve alors face à un dilemme où nos gouvernements n’arrivent pas encore à trouver de juste milieu entre le développement économique et la protection durable de notre environnement.

La question de la sobriété est donc ancrée dans un cadre plus large que la seule question de l’énergie et même si cette question permet de comprendre une certaine partie de la controverse, résumer cette dernière à de la gestion d’énergie serait réducteur. Ce cadre théorique étant posé, il peut à présent être intéressant de se pencher sur la question de l’énergie tout en gardant ce que nous venons d’évoquer en tête.